新加坡世锦赛蝶泳门票溢价创游泳历史新高达350%

文章摘要:新加坡世锦赛的蝶泳赛事吸引了全球游泳爱好者的关注,但令人大跌眼镜的是,门票的价格也因此大幅上涨,溢价创下游泳历史的新高,达到了350%。这种现象引发了社会各界的广泛讨论,究竟是什么因素导致了门票价格的如此暴涨?本文将从赛事的市场热度、运动员表现、门票销售策略以及公众的消费心理等四个方面,详细探讨这一现象,并分析其对游泳赛事市场的深远影响。随着体育赛事逐渐成为商业化运营的重要组成部分,类似的现象或许会在未来愈加频繁地出现,值得我们关注和反思。

1、赛事市场热度激增

新加坡世锦赛作为全球顶级的游泳赛事之一,吸引了来自世界各地的顶尖选手参赛。尤其是在蝶泳项目中,不仅有多位奥运冠军参赛,还有不少新兴年轻选手崭露头角。这种高度集中的竞技水平无疑提升了赛事的观赏性和关注度。随着赛事临近,媒体报道、运动员的宣传、以及网络平台的推波助澜,赛事的市场热度急剧攀升,导致了门票需求的激增。

从经济学的角度来看,市场需求与供给的失衡是导致价格上涨的主要原因。新加坡作为东南亚的一个重要国际城市,人口虽多,但大型体育赛事的举办地并不常见,因此能够容纳足够观众的场馆数量有限。有限的座位与日益增加的观众需求形成鲜明对比,导致了门票价格的快速上涨,甚至远远超过了原定的票价。

与此同时,媒体的推波助澜也加剧了这一现象。赛事的热度通过各大新闻平台、社交媒体的持续报道迅速扩散,尤其是对蝶泳赛事的高度关注,使得粉丝群体趋之若鹜。正是这种市场环境催生了票价的过度溢价,尤其是在热门比赛日,门票价格的上涨几乎达到了历史新高。

2、运动员表现推动票价上涨

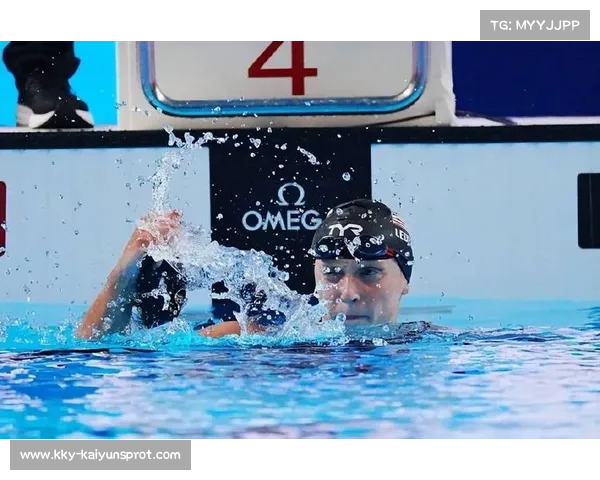

运动员的表现和知名度往往是决定赛事吸引力的重要因素。在新加坡世锦赛上,蝶泳作为一个技术性极强的项目,吸引了众多顶尖选手的参赛,竞争十分激烈。诸如凯蒂·雷德基、张雨霏等世界级选手的参赛,使得赛事的关注度大幅提升。尤其是在蝶泳项目上,不仅有历史纪录的挑战,还有新的世界纪录可能被创造,这无疑进一步刺激了粉丝们的观看欲望。

运动员的明星效应是促使门票溢价的重要原因之一。对于一些忠实的游泳迷来说,能够亲眼目睹偶像的比赛是一种独特的荣誉与激动。因此,许多人愿意支付高昂的门票价格,以便能在现场见证这一历史性的时刻。尤其是在选手表现出色,赛前就被看作是潜力股时,门票价格几乎不可避免地水涨船高。

此外,运动员个人品牌的建立也影响了门票价格。通过商业代言、社交平台的宣传,顶级运动员的影响力不仅限于竞技场内,更扩展到了各大品牌和媒体的合作。在这种大环境下,运动员成为了体育商业化的重要组成部分,这也是推高票价的一个不可忽视的因素。

开云体育官网3、票务销售策略的变化

随着体育赛事逐渐商业化,票务销售的策略也在不断调整。新加坡世锦赛的票务销售采取了更为精细化的定价策略。为了迎合市场需求和提升赛事的盈利能力,主办方根据比赛的热度、场次的不同,设置了不同层次的票价。特别是蝶泳项目的比赛,因其高关注度和强烈的观众需求,成为了票务价格上涨的重灾区。

此外,许多票务平台的合作也是促使票价上涨的原因之一。传统的线下销售已逐渐被线上售票平台所取代,线上平台凭借其庞大的用户群体和更高效的售票系统,不仅能够精准预测需求,还能通过动态定价的方式实时调整票价。对于热门赛事,票价可能在短时间内大幅上调,以确保主办方能够从中获取更多收益。

一些票务平台还会推出“限时抢购”和“VIP票”等特殊票种,这些票种的价格通常远高于普通票,而这些高价票正是赛事主办方的一项重要收入来源。这种“票务差异化定价”策略促使部分消费者愿意支付更高的价格,以获得更好的观赛体验。

4、公众消费心理的变化

公众的消费心理在近年来发生了明显变化,尤其是在体育赛事和娱乐活动领域。对于很多观众来说,能够亲临现场观赛已经成为一种身份和地位的象征。面对不断上涨的门票价格,很多观众并不觉得不满,反而愿意为了这份珍贵的现场体验支付高价。

这种消费心理的变化源于现代社会对体验经济的推崇。在以往,观众可能更多地关注赛事的本身,但如今,现场观赛的独特体验和与偶像近距离接触的机会成为了许多人愿意为之付出高昂票价的原因。新加坡世锦赛蝶泳项目的票价暴涨恰恰符合了这一消费趋势。

另外,社交媒体的普及也加剧了这一消费趋势。在社交平台上,观众分享自己在现场观赛的经历和照片成为了一种炫耀的方式。通过这种方式,许多人愿意为了一次难得的经历而支付超高的票价,这无疑推动了票务市场的溢价现象。

总结:

从多个角度分析,新加坡世锦赛蝶泳赛事门票价格的溢价现象并非偶然,而是多种因素交织作用的结果。赛事市场的热度、运动员的明星效应、票务销售策略的优化和公众消费心理的变化,共同推动了票价的飙升。尤其是蝶泳项目作为新加坡世锦赛的焦点赛事,吸引了大量观众的关注,进一步加剧了门票价格的上涨。

这一现象也反映了体育赛事日益商业化的趋势。未来,随着体育行业的不断发展和市场需求的变化,类似的票价溢价现象可能会在更多领域出现。无论是赛事主办方还是观众,都应当适应这种新的市场环境,既要理性消费,也要关注体育赛事对社会文化的长远影响。